Chers globe-trotteurs mythiques et modernes, bienvenue dans un voyage narratif où les destins des dieux et des mortels s’entremêlent avec les vagues éternelles de la mer Égée. Laissez-moi vous emmener dans un circuit unique à travers la Grèce, où chaque…

Remonter le temps sur le majestueux fleuve du Nil est une aventure qui attire les voyageurs en quête d'histoire, de culture et d'une quiétude inégalée. La croisière sur le Nil est une expérience sans pareil, vous offrant des panoramas à…

Le cyclisme a toujours été un moyen privilégié pour s'évader et se fondre dans les paysages divers que nous offre notre chère planète. Avec l'émergence du vélo gravel, cette expérience est portée à un tout autre niveau. Découvrons ensemble ces…

Sri Lanka Solo : aventures, rencontres et découvertes pour célibataires aventureux

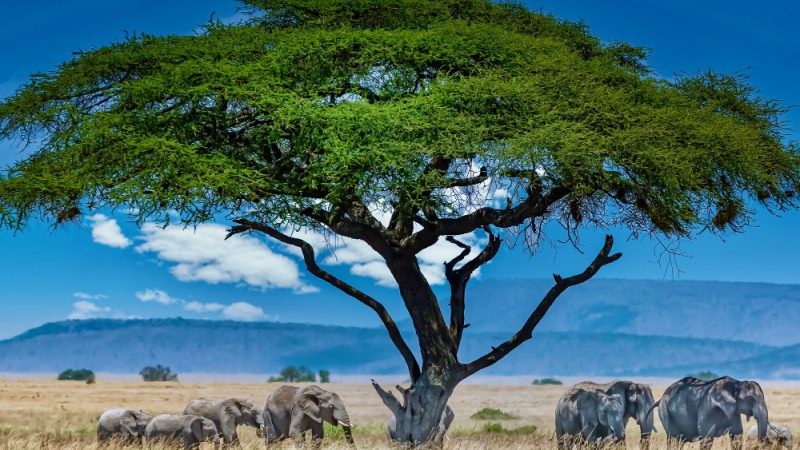

Safaris exaltants en Afrique Australe : Botswana, Zimbabwe, Zambie – Un trio d’aventures inoubliables

Namibie en roue libre : aventure, humour et découvertes inattendues en autotour

À la poursuite des Big Five : mon safari inoubliable au Kenya avec Hors Pistes !

Récit de mon ascension du mont Kilimandjaro avec l’Agence Hors Pistes

Plongez dans l’aventure : L’époustouflant safari en Tanzanie décrypté !

Bonjour, avides aventuriers du web et chasseurs de rêves lointains ! Aujourd’hui, laissez-moi vous embarquer dans l’un des voyages les plus vivifiants de ma vie – une épopée spirituelle en Inde, où les panoramas envoûtants s’entremêlent avec une culture aussi…

Bonjour chers vagabonds du web, préparez-vous à dérouler vos écrans car aujourd’hui, on s’envole ensemble pour une aventure ébouriffante aux confins de la Namibie, cette terre de contrastes qui n’a pas fini de faire frémir vos boussoles intérieures. Alors accrochez…